| GOLD | 2.387,03 $/oz | 2.199,13 €/oz | 70,70 €/g | 70.704 €/kg |

| SILBER | 27,91 $/oz | 25,73 €/oz | 0,83 €/g | 827,24 €/kg |

-

Kaufen

- EDELMETALLE KAUFEN

- GOLD PREISVERGLEICH

- Gold kaufen

- Goldmünzen

- Goldbarren

- SILBER PREISVERGLEICH

- Silber kaufen

- Silbermünzen

- Silberbarren

- WEITERES

- Platin

- Palladium

- Weitere Metalle

- Münzzubehör

-

Verkaufen

- EDELMETALLE VERKAUFEN

- GOLD VERKAUFEN

- Goldankauf

- Goldmünzen

- Goldbarren

- Goldankauf Rechner

- SILBER VERKAUFEN

- Silberankauf

- Silbermünzen

- Silberbarren

-

Händler

- Händler Übersicht

- GOLDHÄNDLER

- Deutschland

- Österreich

- Schweiz

- GOLD.DE ZERTIFIZIERT

- Das Siegel für mehr Sicherheit

- Kurse

- Magazin

- Magazin Übersicht

- AKTUELLES

- Kurznachrichten

- Neue Münzen & Motive

- Videos

- HINTERGRÜNDE

- Gold Fakten

- Wissen

- Tipps

- Themen

- GOLD.DE Interviews

- Autoren von GOLD.DE

- Ratgeber

- Ratgeber Übersicht

- FÜR EINSTEIGER

- Warum GOLD.DE?

- Gold kaufen: So investieren Sie richtig

- Online kaufen & verkaufen - so geht’s

- Anonym kaufen - das Tafelgeschäft

- Häufig gestellte Fragen

- TOP RATGEBER

- Steuern auf Edelmetalle

- Schnell erklärt: Unze / Feinunze

- Sicher Gold lagern

- Echtheit von Gold prüfen

- Goldsparplan

- Service

- Service Übersicht

- INFORMATIONEN

- Magazin

- Kurznachrichten

- Ratgeber

- Service Übersicht

- TOOLS

- Aufgeldtabelle

- PDF Preislisten

- Jaeger-Nummer Suche

- Produkt Detailsuche

- Fakeshop Blacklist

- GOLD.DE-Trend-Tools

- SERVICE

- Jobbörse NEU

- Termine Münzmessen

- Termine Münzauktionen

- Münzen nach Ländern

- Kurse für Ihre Webseite

- COMMUNITY

- GOLD.DE Forum

- SILBER.DE Forum

Stand: 08.02.2023Wie hoch ist die aktuelle Goldförderung weltweit, wie war die Entwicklung der letzten Jahre? Welches Land fördert am meisten, wer hat die größten Reserven im Boden? Was bedeutet AISC und Peak Gold? GOLD.DE informiert. Das Wichtigste in Kürze

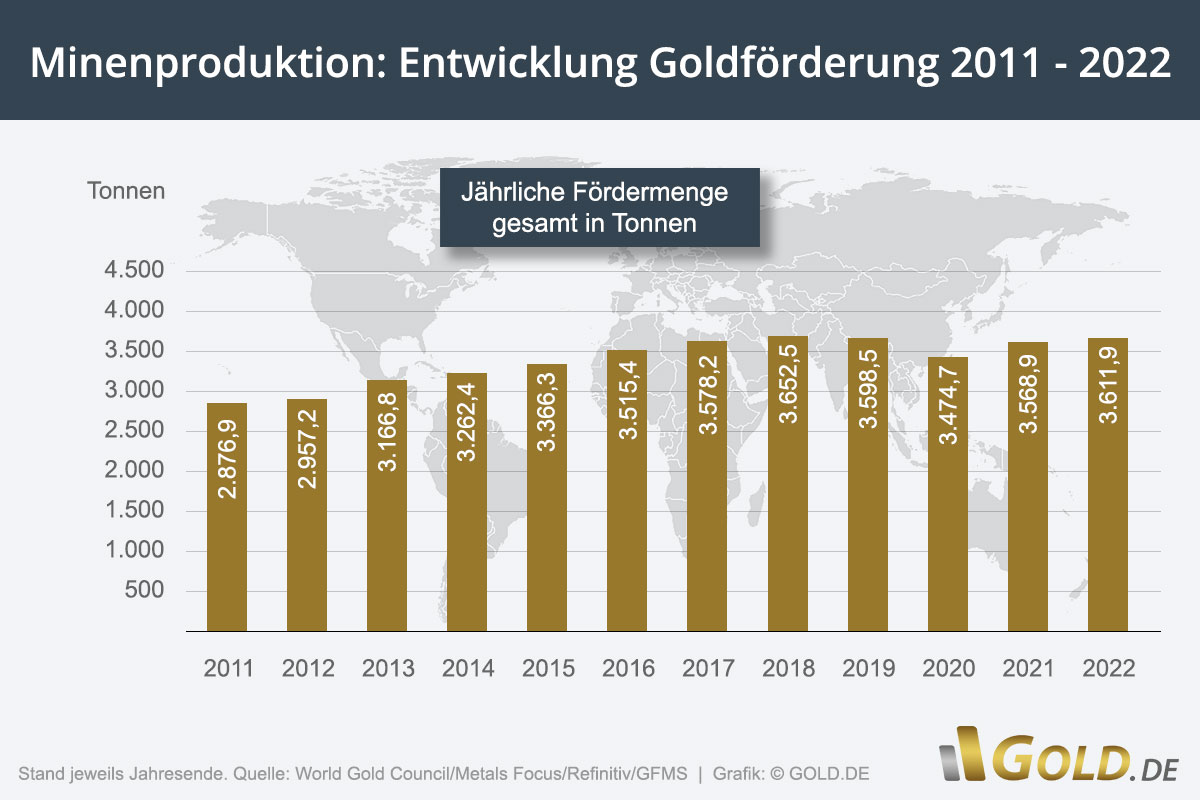

Das Wichtigste in Kürze- 3.611,9 Tonnen Gold förderten Goldminen weltweit gesamt in 2022

- Zweithöchste Menge seit Aufzeichnungen

- 2018 bisheriges Rekordjahr der Goldminen-Förderung

- China größter Goldförderer, Australien hat die meisten Reserven

- AISC = wichtige Kennzahl über Förder- und Produktionskosten

Lies hier:Aktuelle Goldfördermenge

Insgesamt 3.611,9 Tonnen Gold förderten alle Goldminen in 2022 weltweit zusammen. Diese Zahl veröffentlichte Ende Januar 2023 das World Gold Council, die Lobbyorgansiation der Goldminenindustrie.(1) Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Zunahme um 1 % dar. Einschränkungen oder Behinderungen durch Covid spielten dem Report zufolge in 2022 kaum noch eine Rolle bei der Goldförderung.

Entwicklung

Auch auf lange Sicht ist die Fördermenge des Jahres 2022 beachtlich. Es ist die zweithöchste Menge seit Aufzeichnungen durch das World Gold Council überhaupt. Einzig das Jahr 2018 toppt diesen Wert, als mit 3652,5 Tonnen Gold die bisherige Rekordfördermenge erreicht wurde:

Aktuelle Goldförderung weltweit und Entwicklung auf Jahresbasis

Goldangebot und Goldförderung

Die Minenförderung darf nicht verwechselt werden mit dem Gesamtangebot an Gold, das jährlich neu auf den Weltmarkt kommt. Denn auch durch Recycling sowie durch Producer Hedging kommt jährlich ebenfalls Gold auf den Markt.

Das Gesamtangebot von Gold auf dem Weltmarkt setzt sich somit zusammen aus den drei Zuströmen

- Minengold, also neu abgebautes Gold im engeren Sinne

- Recyclinggold

- Producer Hedging

Goldangebot 2022 nach Bereichen

Goldangebot Menge in Tonnen1 Minenförderung 3.611,9 t Producer Hedging netto - 1,5 t Recyclinggold 1.144,1 t --------------- --------------- TOTAL Gesamtangebot 4.754,5 t Die Minenförderung stellt den Löwenanteil am Gesamtangebot. Minenabbau nennt man den Prozess, das in der Erdkruste abgelagerte Gold zu gewinnen. Bei tieferen Lagerstätten geschieht das im Untertagebau, bei oberflächennahen Goldlagerstätten im Tagebau. Die Minenförderung ist auch Grundlage der so genannten above-ground stock Kennzahl. Damit gemeint ist alles Gold, was seit Anbeginn menschlicher Aufzeichnungen bis dato gefördert wurde. Als aufsummierter Wert wächst diese Zahl jährlich um den Betrag des jeweils neu geförderten Goldes. Diese Menge wird gern veranschaulicht in einer Goldwürfel Berechnung.

Unter Producer Hedging versteht man Vorwärtsverkäufe, also Termingeschäfte, die von Goldminen-Unternehmen zur Absicherung gegen Goldpreisschwankungen getätigt werden. Es ist ein Preisfixing für künftig gefördertes Gold. Producer Hedging kann allerdings netto auch einen Abfluss von Gold aus dem Markt darstellen, wie 2022, wenn auch nur in geringem Maße, zeigt.

Recyclinggold meint Gold, das durch Rückgewinnung aus Altgold wieder neu auf den Weltmarkt gelangt. Recyclinggold gewinnt, Stichwort Nachhaltigkeit, zunehmend an Bedeutung.

Peak Gold erreicht?

Mit 3.652,5 Fördertonnen Gold markierte das Jahr 2018 den bisherigen Höhepunkt der Minenförderung. In diesem Zusammenhang kursiert in Branchenkreisen auch der Begriff Peak Gold. Damit gemeint ist ein historischer Höchstwert der Goldförderung, welcher in Zukunft nicht mehr erreicht werden kann. Entsprechend äußern sich immer wieder Experten zu diesem Punkt:

Wir haben Peak-Gold erreicht

Als Begründungen werden angeführt:

- Alle leicht erreichbaren Goldvorkommen seien zum großen Teil bereits abgebaut oder es wird aktuell dort noch gefördert

- Der technologische Aufwand um neue Goldvorkommen zu erschließen würde immer höher

- Generell würden immer weniger neue Goldvorkommen entdeckt

- Der Goldgehalt der Lagerstätten, also die Golddichte innerhalb der abgebauten Erze, sei tendenziell rückläufig

Die Bestimmung des "Peak Gold" ist aber schwierig. Denn die wirtschaftliche Förderung von Gold hängt ab von diversen Einflussfaktoren, die sich nicht verlässlich vorhersagen lassen, wie technologische Entwicklungen oder der Goldpreis allgemein.

Rankings

Top 10 Goldförderländer

Platz Land geförderte Menge in Tonnen2 1. China 330 t 2. Australien 320 t 3. Russland 320 t 4. Kanada 220 t 5. USA 170 t 6. Kasachstan 120 t 7. Mexico 120 t 8. Südafrika 110 t 9. Peru 100 t 10. Usbekistan 100 t Stand: Jahresende 2022 (Schätzwerte)

Top 10 Länder mit vermuteteten Goldreserven

Platz Land vermutete Reserven2 1. Australien 8.400 t 2. Russland 6.800 t 3. Süd-Afrika 5.000 t 4. USA 3.000 t 4. Peru 2.900 t 6. Indonesien 2.600 t 7. Brasilien 2.400 t 8. Kanada 2.300 t 9. China 1.900 t 10. Usbekistan 1.800 t Stand: Jahresende 2022; Schätzwerte

Top 5 Goldminengesellschaften nach Fördermenge 2021

Ranking Unternehmen Goldfördermenge Unzen 1. Newmont 6 Mio oz 2. Barrick Gold 4,4 Mio oz 3. Newcrest Mining 2,1 Mio oz 4. Agnico-Eagle Mines 2,09 Mio oz 5. Sibanye Stillwater 1,07 Mio oz Förderkosten für Gold

Damit Investoren einzelne Minenunternehmen vergleichen können, sind die Förderkosten für Gold eine wichtige Kennzahl. Bis 2012 basierten sie im Wesentlichen auf den direkten Cashkosten der Minenproduktion. Diese spiegelten allerdings die tatsächlichen finanziellen Belastungen der Unternehmen nur unzureichend wider.

Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde 2013 die All-In Sustaining Costs Kennzahl eingeführt (= AISC).

All In Sustaining Costs (AISC)

Diese Kosten, ausgedrückt in Dollar pro geförderte Unze Gold, sind Standard in der Branche. Sie enthalten nicht nur direkte Cashkosten der Förderung, sondern auch allgemeine Kosten wie Verwaltung, Kapitalaufwendungen für die Aufrechterhaltung des Förderbetriebs sowie Explorationskosten.

Bei einer rückläufigen Goldpreisentwicklung wie zum Beispiel im Zeitraum 2012 bis 2015 reagieren Unternehmen typischerweise mit der Senkung der Förderkosten, um Gewinne zu halten oder Verluste zu reduzieren. Diese betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen können allerdings zu Lasten langfristiger Förderkapazitäten führen, da Explorationsprojekte aus Kostengründen eingestellt oder zumindest aufgeschoben werden.

Goldlagerstätten: Definition, Typen

Mit einem Anteil von durchschnittlich einem Gramm pro 250 Tonnen gehört Gold zu den seltensten Elementen in der Erdkruste. Die Konzentration ist allerdings sehr uneinheitlich, so dass lokal deutlich höhere Ansammlungen vorkommen. Sind die Konzentration sowie die Goldmenge in einem begrenzten Gebiet ausreichend für den wirtschaftlichen Abbau, spricht man von einer (nutzbaren) Lagerstätte. Häufig wird Gold mit anderen Metallen wie Kupfer und Silber gefördert.

So listete eine Studie der Natural Resource Holding aus dem Jahre 2013 weltweit 580 Goldlagerstätten (englisch: deposits) auf mit Reserven von jeweils mehr als 1 Millionen Feinunzen Gold. Die durchschnittliche Golddichte in den Lagerstätten sei von etwa 4 Gramm pro Tonne um die Jahrtausendwende auf gut 2 Gramm im Jahr 2009 bis auf 1,01 Gramm im Jahr 2013 zurückgegangen. Zusammengenommen befänden sich demzufolge in diesen Lagerstätten 115.731 Tonnen Gold. Allerdings würden sich nach den Schätzungen dieser Studie nur 56.708 Tonnen, also knapp die Hälfte, wirtschaftlich abbauen lassen.

Goldseifen oder Placer

Als Goldseifen oder Placer werden oberflächennahe Goldablagerungen in Sedimenten bezeichnet, die häufig im Tagebau gefördert werden können. Die Ablagerung des Goldes in Seifen ist auf die langfristigen Einwirkungen von Strömungskräften wie Wind oder Wasser auf das Gold und die Erosion des umgebenen Gesteins zurückzuführen. Die weltweit größte Goldseife ist das Witwatersrand-Goldfeld in Südafrika, aus dem seit den 1880er Jahren über 50.000 Tonnen Gold gewonnen wurden. Das sind etwa 30 Prozent der historischen Gesamtfördermenge.

Bis Ende des 19. Jahrhundert wurde Gold zu einem großen Teil aus den mit vergleichsweise einfachen Mitteln ausbeutbaren Alluviale-Seifen oder Flussseifen gewonnen. Eine der bekanntesten Flussseifen befindet sich im Yukon Territorium, Kanada und löste 1896 den berühmten Klondike-Goldrausch aus. Das Gold stammte teils aus den Flüssen Klondike und Yukon selbst, größtenteils aber aus den Ablagerungen in den Gebieten der ehemaligen Flussläufe.

Auch in Deutschland gibt es kleinere Goldvorkommen in Flüssen und Bächen.

Goldquarzgänge

Goldquarzgänge sind mit Quarz, Salzen und gediegenem Gold aufgefüllte Gesteinsspalten und werden umgangssprachlich auch als "Goldadern" bezeichnetet. Diese Gänge können im Zuge der Gebirgsbildung entstanden sein und werden dann als orogene Goldquarzgänge (Orogenese = Gebirgsbildung) bezeichnet. Sie sind oft von beträchtlicher Länge und stark verzweigt. Im Vergleich zu anderen Goldlagerstätten zeichnen sich orogene Goldquarzgänge durch eine hohe Golddichte von teils mehr als 10 Gramm pro Tonnen aus. Einer der größten Goldvorkommen in Quarz ist die Muruntau-Lagerstätte, in Usbekistan. Die Muruntau-Mine galt lange als die größte produzierende Goldmine der Welt.

Neben den orogenen Goldquarzgängen wurden in erdgeschichtlich jüngeren Gebirgsbildungszonen subvulkanische Gänge gebildet. Sie sind durch die Auffüllung von Spalten durch aufsteigendes goldhaltiges Magma entstanden, das vor dem Erreichen der Erdoberfläche erstarrt ist. In Europa sind solche subvulkanischen Gänge unter anderem in den Karpaten und im Siebenbürgischen Erzgebirge zu finden.

Carlin-Typ

Als Carlin-Typ bezeichnet man eine Goldlagerstätte, bei der das Edelmetall in Karbongestein und überwiegend an Pyrit gebunden vorkommt. Das Edelmetall wird mittels der Zirkulation hydrothermaler Lösungen (=Wasseransammlungen im Gestein, die aufgrund der Druckverhältnisse bis über 300 °C flüssig bleiben) abgelagert. Die Verteilung des Goldes ist sehr fein und das Edelmetall mit dem bloßen Auge nicht zu sehen. Der Carlin-Typ ist nach dem Carlin-Komplex, und dieser wiederum nach Carlin im US-Bundesstaat Nevada benannt. Außerhalb der USA wurden Lagerstätten des Carlin-Typs unter anderem in China und Mazedonien gefunden.

Porphyrische Kupferlagerstätten

Porphyrische Kupferlagerstätten (Porphyr = Sammelbegriff für verschiedene vulkanische Gesteine) sind in den Subduktionszonen erdgeschichtlich junger Gebirge zu finden. Als Subduktion bezeichnet man das Unterschieben einer ozeanischen unter eine kontinentale tektonische Platte. In diesem Prozess kommt es zu einer teilweisen Verflüssigung des Erdmantels, der dann als Magma an die Erdoberfläche steigt und Vulkangebirge wie die Anden bildet. Dabei scheiden sich Metalle längs der Magmaströme ab und bilden schließlich die Lagerstätten, die neben Kupfer und Gold auch Silber, Blei, Zink und weitere Metalle enthalten.

Porphyrische Kupferlagerstätten zeichnen sich durch sehr große Erzlager aus, die mehrere Milliarden Tonnen an Erz enthalten können. Die Erzdichte fällt zwischen den einzelnen Lagerstätten sehr unterschiedlich aus, ist allerdings im Durchschnitt eher gering (Kupfer bis 1 Prozent, Gold zwischen 0,1 g und 1 g pro Tonne). Die größte porphyrische Kupferlagerstätte und zugleich der größte Tagebau der Welt ist Chuquicamata in Chile.

Die mit über 3.000 Tonnen größten Goldreserven in einer porphyrische Kupferlagerstätte befinden sich im Pebble Deposit in Alaska. Die indonesische Grasberg-Mine ist die größte produzierende Goldmine in einer porphyrischen Kupferlagerstätte und war 2015 mit einem Fördervolumen von 42,3 Tonnen die zweitgrößte produzierende Goldmine überhaupt.

IOCG-Lagerstätten

IOCG-Lagerstätten (Iron Oxide Copper Gold Ore Deposits) sind stark eisenhaltige Lagerstätten, die in magmatischen Gesteinen wie Granit vorkommen und sich unter Vulkanen gebildet haben. Neben Eisen enthalten sie Gold sowie Kupfer und sind auch für den Abbau von Metallen der seltenen Erden und Uran von Bedeutung. Hinsichtlich der Goldförderung fällt die Ergiebigkeit der IOCG-Lagerstätten mit Goldanteilen zwischen 0,1 und 3 Gramm pro Tonne sehr unterschiedlich aus. Eine der wichtigsten Lagerstätten dieses Typs ist Olympic Dam in Australien. Der Goldanteil der Reserven im Olympic Dam liegt bei 0,5 Gramm pro Tonne.

VMS-Lagerstätten

Als VMS-Lagerstätten (Volcanogenic Massive Sulfide Ore Deposits) bezeichnet man durch Vulkanaktivität entstandene Erzablagerungen am oder unter dem Meeresboden. Die VMS-Lagerstätten sind teils mehrere Milliarden Jahre alt, befinden sich heute oft auf dem Festland und sind insbesondere in Kanada häufig anzutreffen. Der Prozess der Bildung dieser Lagerstätten auf dem Meeresboden dauert bis heute an. Für die Goldförderung ist die Bedeutung der VMS-Lagerstätten mit einem Anteil von rund 2 Prozent an der weltweiten Fördermenge eher gering.

Quellen

- (1) World Gold Council, Gold Demand Trends, Full Year Report 2022

- (2) USGS (United States Geological Survey)

Ihre Meinung zum Thema?von Beate Hermann | 15.06.2019, 10:14 Uhr AntwortenWenn ich das Ureinwohnervolk in Papa -Neuguinea sehe und höre , das diese Menschen Angst haben , dann würde ich sagen , das diese alten Völker viel mehr wert sind , als jeder Goldhaufen ??

1 Antwort an Beate Hermann anzeigenvon Draxinger | 02.09.2018, 21:40 Uhr AntwortenZu "Zahlen, Fakten und Hintergründe" vermisse ich Angaben bzgl. Arbeitsbedingungen, Umweltbelastung etc... Eine Art Lieferantenranking in dieser Hinsicht würde mich sehr interessieren.

3 Antworten an Draxinger anzeigenCopyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 11:33:57 Uhr